home Presse

Ritualisierungen, Versteinerungen

Zur Aida-Inszenierung von Arila Siegert

Premiere: 02.Februar 2002

Volkstheater Rostock

Nicht um exotischen Altertumskitsch ging es Verdi, als er seine Aida komponierte, er wollte etwas aufzeigen: Wie junge Menschen in Kriegen verheizt werden, Völker gegeneinander gehetzt, religiöse Propaganda benutzt wird zur Gleichschaltung der Massen und zur Unterdrückung von Nachbarvölkern.

Arila Siegert erzählt in ihrer Inszenierung die Geschichte eines prominenten jungen Paares zwischen den Fronten. Ägyptisierendes Kolorit braucht sie nicht, sie versucht hinter die Fassade zu blicken. Was bedeuten Sonnenkult, Totenkult, Körperkult?

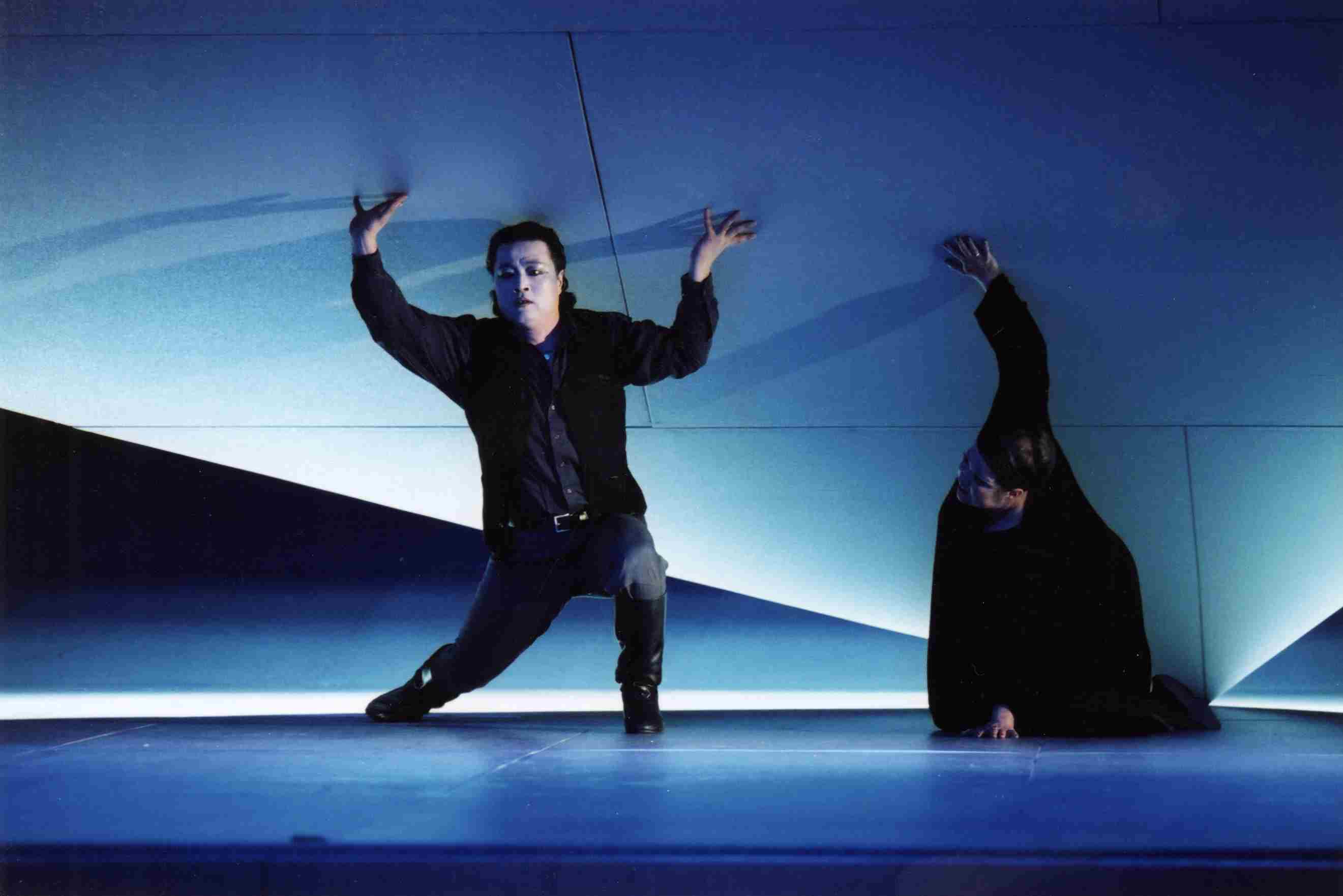

Die Kostüme von Marie-Luise Strandt betonen das zeitlos Moderne dessen was vorgeht. Die Absicht soll nicht verschwinden hinter einer Ausstattungs-Kulisse. Die Erzählweise ist choreografisch: Mit Bildern, Bewegungen, Spannungen im Raum, die selten naturalistisch "begründet" werden, jedoch dem Handlungsablauf eigen-kompositorisch genau folgen.

Verdi komponiert, obwohl es zu seinen Zeiten noch keinen Film gab, im Sinne dieses Mediums: Mit Totale, Fokussieren auf einzelne Figuren – als wäre die Kamera das Auge des Zuschauers. Perspektivwechsel werden plastisch herausgearbeitet.

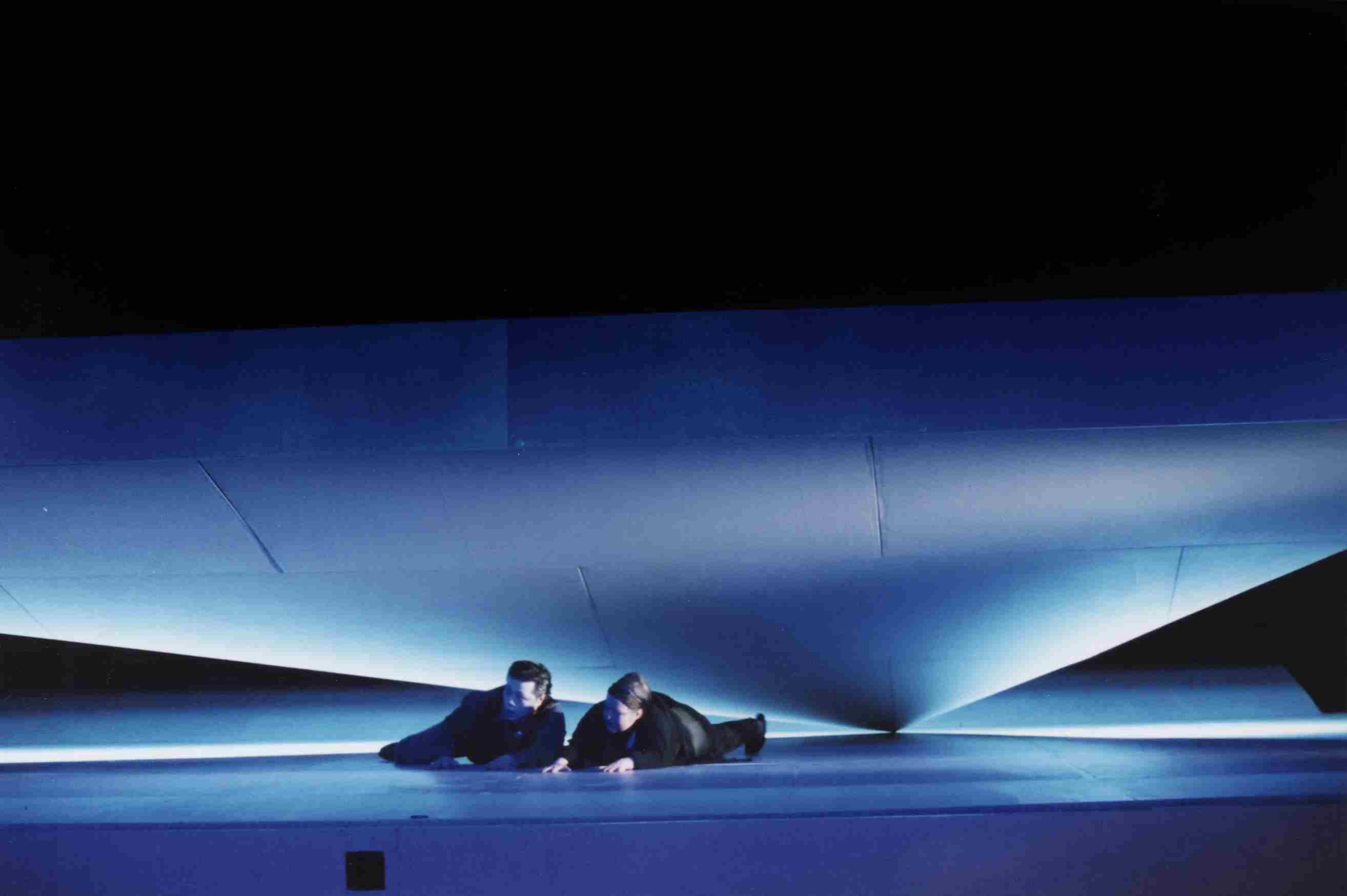

Das Bühnenbild von Hans Dieter Schaal schafft dafür, indem es die traumatische Atmosphäre einer militarisierten Gesellschaft auf die Bühne stellt, einen abstrahierten poetischen Raum: Versteinerungen, gegen die man umsonst anrennt, eine bedrohlich über allem hängende, auf den Kopf gestellte "Pyramide", "Erscheinungsfenster", in denen die Mächtigen sich ausstellen, ein bisschen Sand aus der Wüste – kein Ort für glückliche Familienplanung.

Kulissen sind hier nicht nötig. Wer belauert wen? Wann nehmen zwei einen dritten in die Zange? Es wird unmittelbar deutlich. Chorische Bilder und ausgedehnte Massen-Choreografien im Wechsel mit "Nahaufnahmen" sind die Architektur des Stücks. Sie beleuchten einander.

Verdis Musik erzählt zwar oft in kurzen dramatischen Passagen einen szenischen Vorgang, dazwischen aber lässt sie Raum für Imaginationen. Sie lassen etwas aufscheinen vom Innenleben der Figuren, von ihren Hoffnungen, Sehnsüchten und Verzweiflungen. An chorisch geführten Frauen, die Aida beigegeben werden und ihre Seele spiegeln, wird solches sichtbar. Unantastbar, unbesiegbar wird Aida durch ihre Liebe.